„Diversity Management auf katholisch“

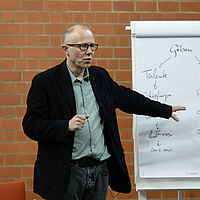

Was sind Charismen? Welche Rolle spielen sie in der Kirchenentwicklung? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das Aufgabenprofil von Seelsorgern? Ein Studientag am Montag, 5. März, im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden hat sich theologisch, spirituell und pastoral mit diesem für den Prozess der lokalen Kirchenentwicklung wichtigen Thema beschäftigt. „Der Geist Gottes arbeitet und er arbeitet mit allen Menschen und gibt Gaben, die den Menschen, der Gesellschaft und der Kirche für Ihren Auftrag dienen“, betonte Peter Hundertmark. Auch in Krisenzeiten schenke Gott ausreichend Charismen für den Aufbau der Kirche. „Je mehr Krise, desto mehr Charismen“, ist der Leiter des Referates Spirituelle Bildung/Exerzitienwerk im Bistum Speyer überzeugt. Pastorale Mitarbeiter hätten aber den Auftrag, die unterschiedlichen Charismen wahrzunehmen, sie im Leben der Kirche zu integrieren und miteinander zu vernetzen. Etwa 30 Mitarbeiter aus der Seelsorge nahmen an der Veranstaltung unter dem Motto „Charismen fördern! Und wie? Und dann?“ teil. Eingeladen hatte die Abteilung Personalentwicklung im Bistum Limburg in Kooperation mit dem Team Kirchenentwicklung.

Charismen bringen näher zu Gott

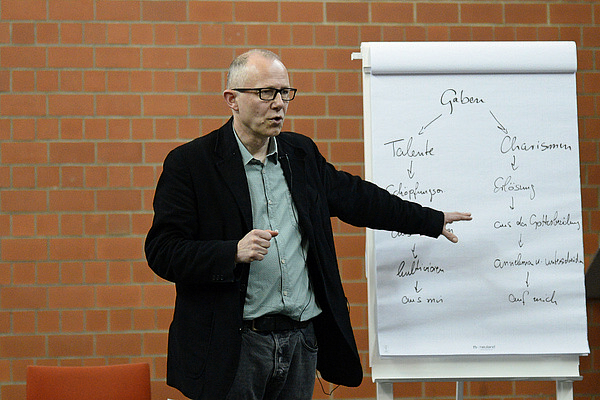

„Charismen sind Gaben des Heiligen Geistes zum Aufbau des Leibes Christi“, erklärte Hundertmark. Anders als Talente seien sie keine persönlichen Eigenschaften, die kultiviert, erlernt oder eingeübt werden könnten. Vielmehr müssten Charismen von der Person als Gabe Gottes angenommen und im Kontext einer Jüngerschaft Jesu gesehen werden. „Charismen bringen uns näher zu Gott, näher zum Gebet, näher zu einer spirituellen Erfahrung.“ Die Kirche wachse und profitiere durch Charismen enorm.

Im Mittelalter wenig Reflektion über Heiligen Geist

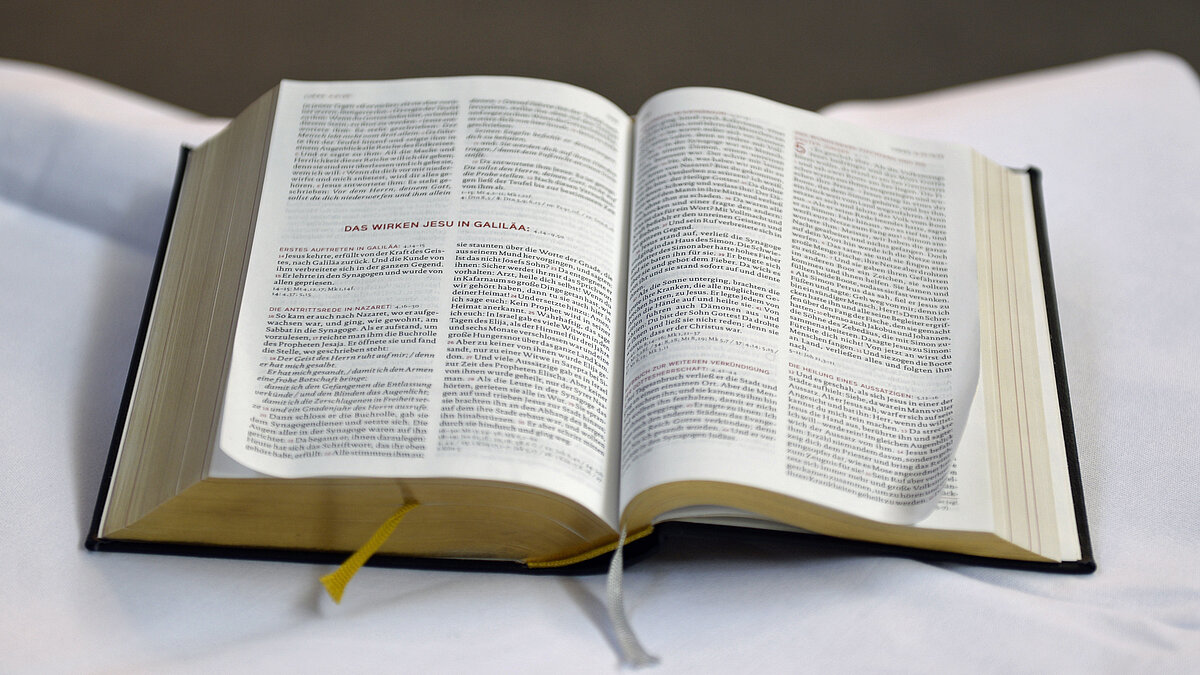

Im Mittelalter hätten verschiedene theologische Interpretationen bei Anselm von Canterbury, Joachim von Fiore und dem Konzil von Trient dazu geführt, dass das Wirken des Heiligen Geistes isoliert betrachtet und nur wenig reflektiert worden sei. Dabei nehme in der Bibel die Erfahrung vom Wirken des Heiligen Geists einen großen Raum ein. So habe nicht nur Jesus selbst, sondern auch die frühen Christen Charismen und Gnadengaben wie beispielsweise das Charisma der Heilung, des Lehrens, des Dämonenaustreibens, des Gebetes oder der Prophetie besessen und sich durch eine besondere Kraft ausgezeichnet. „Christen zu begegnen heißt, dieser Kraft zu begegnen“, betonte Hundertmark mit Blick auf den neutestamentlichen Befund. Die Erfahrung des Wirkens des Heiligen Geistes sei entscheidendes Merkmal der Zugehörigkeit zu Christus und seinen Anhängern. Erst in den späteren Schriften wie dem Hebräerbrief oder die Offenbarung des Johannes verliere diese theologische Linie an Bedeutung.

Paradigmenwechsel in der Pastoral

Durch die Charismenorientierung veränderten sich laut Hundertmark die Aufgaben von Hauptamtlichen grundlegend: Statt selbst Aufgaben abzuarbeiten, müssten Hauptamtliche aller Berufsgruppen lernen, Charismen wahrzunehmen, sie zu integrieren und einen Platz im Leben der Gemeinde zu geben. „Das ist ein absoluter Paradigmenwechsel, weil der aktive Teil von den Hauptamtlichen weggeht“, so Hundertmark. „Nicht die Hauptamtlichen machen Kirche, sondern die Hauptamtlichen nehmen Kirche entgegen, unterstützen, begleiten und integrieren sie.“ Aufgabe des Amtes sei, die Charismen miteinander zu vernetzen und so zu ihrer vollen Entfaltung zu bringen. Dieses Geschehen sei sehr dynamisch. „Wenn man über Charismen spricht, gibt man eine Menge Überschaubarkeit und Planbarkeit auf“, so der Theologe.

Die Orientierung an Charismen verändere aber auch die Sozialgestalt von Kirche vor Ort: „Wenn der Geist Gottes sich mit den Menschen verbindet, entsteht automatisch eine riesige Diversität.“ Es entstünden vielfältige Formen von Kirche. Gemeinden würden nicht nur bunt werden, sondern auch diese Diversität wertschätzen. Charismenförderung sei „Diversity Management auf katholisch“.

Bildergalerie

Bildergalerie